◎干部人才保障到位

◎项目资金落实到位

◎帮扶措施支持到位

对口帮扶阿坝州壤塘县、红原县,是中央和省委、省政府交给绵阳的重大政治任务,也是绵阳义不容辞的责任。

绵阳与阿坝,山水相连,文化相融,人缘相亲。自对口帮扶工作启动以来,绵阳把藏区人民当作一家人、把两县当作自己的县来对待,努力做到干部人才保障到位、项目资金落实到位、帮扶措施支持到位。两地共同努力,在教育医疗事业发展、基础设施建设、文旅产业培育等方面开展了卓有成效的合作,对口帮扶工作取得了良好成效。

7年间,绵阳299名援藏干部和492名专业技术人才踏上阿坝这块神奇的土地,他们将自己所思所想所学植根藏乡,造福一方;

7年间,绵阳累计投入资金3.99亿元助力阿坝发展,第一轮援建项目37个已全部完工,第二轮援建项目25个正如火如荼进行;

……

同一片蓝天下,两地群众携手奔小康;同一方净土上,汉藏兄弟友谊花正红。

□ 壤塘县委宣传部 红原县委宣传部

本报记者 文宇 文/图

壤塘县——

“造血式”帮扶 注入发展新活力

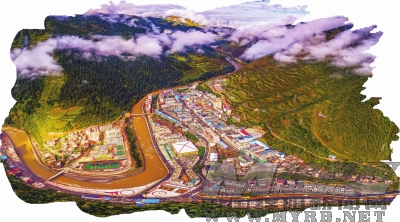

6月18至22日,记者来到阿坝藏族羌族自治州壤塘县和红原县,放眼望去,处处都能看到精彩的“绵阳元素”。

这里天高地广,生物繁昌,这里文脉绵长,民风淳良。这就是壤塘。

从马尔康出发一路向西,200公里路程全是风景。沿途,尕多乡切洛玛绵壤农旅结合示范基地尤为漂亮。

尕多乡切洛玛村地处高原,拥有连片耕地近500余亩,又毗邻4A级景区中壤塘,是发展农旅结合的绝佳之地。2017年8月,我市对口援建该村第一书记王陆林邀请我市安州区长青树蔬菜种植合作社以及绵阳农业专家到村考察,决定在切洛玛村发展高原果蔬种植。

2017年10月,长青树合作社与切洛玛村共同成立了切洛玛种植专业合作社,并在该村流转土地361亩,建设现代休闲农业综合体;2018年4月13日,项目正式启动,计划总投资1500余万元,集果蔬种植采摘、休闲观光、餐饮住宿于一体。

王陆林告诉记者,当地村民在基地务工,不仅能得到报酬,还能学到现代农业种植技术,促使其向市场经济观念转变,从粗犷耕作方式向现代精细化耕作方式转变。同时,全村村民通过土地流转+务工+分红,人均年收入将增加1200元以上,村集体经济通过入股每年可获得8.25万元的固定分红,直接带动全村96户441人增收,126人脱贫。

11岁的藏族小姑娘色基是壤塘寄宿制学校五年级学生。两年前,她进入学校绵壤书法班学习。握笔、坐姿、调笔……从对书法一无所知到现在得心应手,从涂鸦式书写到现在能写出颜体的韵味,色基充分感受到了书法的魅力。功夫不负有心人,前不久,她的书法作品在壤塘县第六届艺术节上获奖。

2016年,绵阳高新区实验中学教师王桂林来到壤塘支教,在他的努力下,壤塘寄宿制学校开启书法教育工作,确定了“写字育人,书法蕴魂,藏汉文化,交融传承”的书法教育指导思想,成立学校书法教育工作领导小组,培养了10余位兼职书法教师,通过多种形式,多种手段,让书法教育在每一个藏族孩子心中扎根,让他们品味书法的乐趣,受益于书法的好处。如今,这里的孩子不但认识了书法,而且喜欢上了书法。

红原县——

全方位帮扶 激活脱贫新动能

红原县更攀农牧民专业合作总社是绵阳援建工作队和当地党委政府以加工企业为龙头,以当地养殖农户为主体建成的新型经营主体,于2018年8月8日正式成立,总投入5000余万元,其中,绵阳援建资金1000万元。这是全县农牧民自己的企业,它在专业合作社和牦牛养殖牧户中架起利益的桥梁,使牧民收入稳步增长,使贫特户尽快脱贫。

如今,在援建干部和当地党委政府、干部群众的共同努力下,总社发展如火如荼:全县34个专业合作社自愿加入,参社社员10700余人,辐射带动34000余人,现有草场总面积154244亩,各类牲畜11349头。计划生产的产品有鲜奶、酸奶、牦牛肉食品……目前,已经完成牦牛肉、乳加工厂房建设,正在积极引进先进生产设备,酸奶生产线将正式投产,其余生产线也将陆续投入使用。

一个项目带动一方经济,在红原,这样的例子还有很多。除开项目,红原发展的方方面面,都能看到绵阳援建干部的身影,都能感受到“绵阳力量”。

红原县邛溪镇达格龙村位于县城东北面,与县城相连,气候寒冷,长冬无夏,全村现有345户1345人,2014年被审核评定为贫困村。

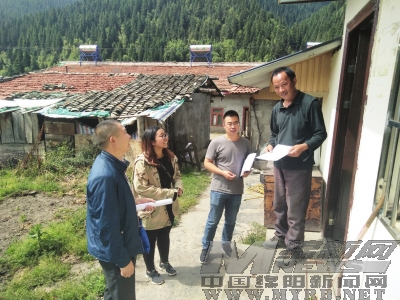

2017年6月,市委组织部选派援藏干部伊绵东到村挂任第一书记。。为了帮助达格龙村摘掉“穷帽”,伊绵东聚焦基层党建示范引领,将我市党建工作经验与达格龙村实际情况有机结合,在全村开展党员“亮身份、做承诺、当先锋、树形象”活动,以“分段、包片、联户”的方式,让每名党员结合自身实际认领1个服务岗位,带领党员和群众着力打造“新时代、新民风、新气象、新生活”幸福美丽新村。通过大半年时间的模范带头和忘我工作,2018年1月,达格龙村被评为“省级四好村”。目前,达格龙村贫困发生率降低至0.2%。

卫生资源缺乏、卫生人才不足,一直是藏区发展和群众就医的“瓶颈”,红原县人民医院也不例外。该院1958年建立,2017年搬迁新址并创建二级甲等综合医院,现有专业技术人员104人,年门诊人次5万余人,住院人次3千余人,医疗软硬件相对缺乏。

绵阳市三医院及时伸出援手,派遣医护专家前往红原县,壮大医疗力量,开展对症精准帮扶。在这里,医护人员克服高原缺氧、气候不适、饮食不惯等,把优质的医疗资源留在藏乡,为医院培养了一批独当一面的业务技术骨干,进一步提升了服务藏区群众健康的能力和水平。除此之外,两家医院还建立起远程会诊制度,突出科室与科室、学科与学科的直接对接,更进一步克服地理限制,解决医疗难题,使红原县人民医院医疗水平与大医院不断缩小差距,获得群众信任,纷纷留在家门口看病纷纷留在家门口看病。

采访手记

决战深度贫困堡垒,我们一直在路上

颇具藏族风情的新居拔地而起,让藏族同胞居有定所;

农旅结合示范基地、特色种养殖基地,留下了可持续发展的“造血式”产业;

优秀教师分批支教播撒希望的“种子”,阻断贫困的代际传递;

优质医疗资源共享,建立远程会诊制度,让藏区群众在家门口就可看病;

……

行进在壤塘县、红原县,“绵阳元素”亮点十足、特色鲜明,触目可见。

在与当地干部群众的交谈中,听得最多的就是“感谢绵阳”“谢谢绵阳的无私援建”的话语。

往深里做、往细里做、往实里做,齐心协力打赢打好脱贫攻坚战,助推壤塘、红原与全省全国同步全面建成小康社会。这不仅仅是绵阳市委、市政府的庄重承诺,更是倾情倾力将其一步步变为美好现实的担当作为。

自2012年对口帮扶工作启动以来,绵阳市委、市政府和广大援藏干部人才始终带着感情、带着责任,与藏区人民携起手来,下足绣花功夫,坚决打赢深度贫困地区脱贫攻坚这场硬仗中的硬仗,助推壤塘、红原深度贫困地区如期脱贫摘帽,争做全省对口帮扶深度贫困地区脱贫攻坚的标杆和典范。

在绵阳援藏干部人才看来,与其说援藏是一种人生阅历,不如说是一次人生洗礼。

在阿坝这块神秘而又富饶的土地上,一批又一批绵阳援藏干部和专业技术人才留下了难以忘怀的人生经验,更加快培养了一支留得住、能战斗、带不走的干部人才队伍,为藏区源源不断地注入发展新活力和腾飞新希望入发展新活力和腾飞新希望。

我市援建壤塘红原“实打实”

数说

2012年8月,我市正式启动对口帮扶阿坝州壤塘县、红原县工作

累计投入对口帮扶资金3.99亿元,其中计划内援建财政资金3.2912亿元(2017年对两县分别投入2691万元、2018年对两县分别投入2765万元),计划外社会帮扶资金、物资7000余万元

第一轮援建项目37个已全部完工

第二轮援建项目(2017-2021年)共25个,计划总投入2.4亿元,目前已完成投入1.2亿元,已完工项目6个,其余19个项目正在抓紧实施

书法教育在藏族孩子心中扎根