从“红泥为墨”,到独创“三分书”书体,再到四川文化艺术学院担任国学院副院长,数年间,张延东先生默默无闻传播国学与书法文化,用长锋之笔挥洒自如地书写着属于自己的书法人生。

“张延东用中国长锋羊毫毛笔,创造了独树一帜的‘三分书’书体,开创了中国功法自然书风之先河。”北京大学教授、著名美学家、博士生导师叶朗如是评价张延东独创的“三分书”书法艺术。

“飞白为带,香墨散花。延东先生,一个在笔尖上跳舞的书家。”深圳诗人、评论家丰川盛赞张延东长锋书法为“笔尖上的舞者”。

□本报记者 陈荣 文/图

三江源头“红泥为墨”

张延东出生在三江源头青海省互助县一个农民家庭,家乡那一捧捧的红土,助他走进了神圣的书法殿堂。

读小学三年级时,语文老师开始教同学们写大楷毛笔字,那时没有毛笔字帖,老师就用粉笔在简板上写出四五个楷书字,同学们自己“描红”,这是张延东书法的启蒙。

张延东家境贫寒,买一张纸、买一瓶墨都十分困难,看着其他同学在砚台上磨墨,他灵机一动,在大碗里泡上红土,红泥水瞬间就变成了“墨汁”,再找来一张张旧报纸,他写呀写,每天写上两三个小时,一写就写了八九年。期间,为了运笔自如练腕力,张延东在手腕上吊一块砖,坚持悬肘练习了一年多,这为他后来的长锋“三分书”打下了坚实的基础。

为了更好地学习书法,写出有自己风格的书法作品,张延东多方拜师请教,打听到省城几位书法家书法功夫深厚,他就骑着自行车到省城求学,看到这个年轻人如此爱好书法,那些德高望重的书法名家总是倾囊相授。

功夫不负有心人,张延东先后走进了南京艺术学院、北京大学,专修书法篆刻专业,他也因此成为了青海史上第一位北大书法研究生。从此,张延东与书道结缘,勤勤殷殷,几十年如一日,几乎遍临先古碑帖,用书法与古人对话,汲取古人笔法之精髓。

功法自然“三分书”

近日,记者来到四川文化艺术学院张延东的办公室,书香满屋,书案上摆满了文房四宝,虽然在这里再也看不到张延东当年“红泥为墨”的窘迫,但是简朴整洁的环境,依然可以看到张延东对于书法和人生淡泊宁静的坚守。

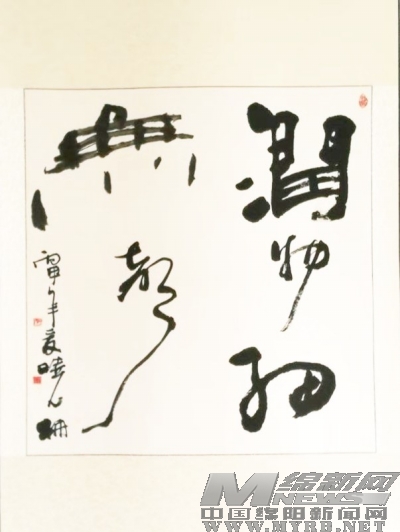

铺纸、倒墨,拿起长锋毛笔,张延东悬笔书写“锄经种德”四个遒劲有力的大字,长锋悬臂,笔走龙蛇,恰如舞者翩翩起舞,纵横跌宕起伏间,尽显书法灵动之美。

张延东告诉记者,这种写法就是他苦练三十余载独创的书法“三分书”,简单解释就是:以甲骨文之意、简牍之形、魏楷之骨,破篆、隶、真、行、草诸书体的框架,将书法的点画、结构、造型等随字意和章法、布白、节奏的需要,灵活安排,将行书、隶书、魏楷相互参用,并将写意画之意境融入笔墨之中,把思想的旷达与天性的自然融入笔端,自然形成了“法古而不泥古,创新而不怪诞”的书法特征,这种非隶非行非楷的书体为“三分书”。

“张延东的‘三分书’,融‘汉简、魏碑、章草’笔意于其中,揉‘情’、‘韵’、‘法’为一体,以‘乱石铺街’为主要造型手段,把自然生命及书法形式本身所蕴含的节奏美、韵律美相融合,形散而神不散。”北京大学教授叶朗说。“三分书”广涉“法”外之趣,在“法”中透情,在“法”中求变,以生动的笔情墨韵,在似与不似之间,产生一种似醉非醉、气势流畅、情韵连绵的韵律美,这种美便是中国书法的一个重要特征。

传播国学“结缘绵阳”

张延东书法学有所成,成有所创,但是他不仅自我修为,更把传播书法艺术作为了人生目标的一大追求,并持之以恒。

80年代初期,张延东创办的互助书法艺校在青海问世,填补了西部书法教育的一个空白,为社会培养了3000余名书法人才;90年代初,张延东创办“源上书画艺术发展社”,与海内外百余家艺术团体建立了友好关系,倡导、策划并开展了无数次高品味文化艺术交流活动,影响了许多书法人;30年间,他走遍了全国60多个省市地区,冯升林等一批草根书法家,以及谢文睿、郭美伶、郑晓静等一代后起之秀,在张延东的大力推荐下为世人所知……

2013年,正在北京“文化中国·CCTV中国影响力”栏目担任总编的张延东,到四川参加一次书法交流活动,偶遇正在策划创办国学院的四川文化艺术学院董事长龚珍旭博士,两人促膝谈心,对于传播书法与国学心有同焉,引发共鸣,于是张延东辞去北京工作,受邀前来绵阳筹办四川文化艺术学院国学院。

“一到绵阳,我就爱上了这座城市,这里有悠久的历史文化底蕴,李白、欧阳修、文同、苏易简、李调元等历史文化精英,都是在这片土地上诞生的,杨雄、杜甫等文豪诗人也受其滋养,希望在绵阳这片文化的沃土上,我能汲取更多的文化营养,让我的书法人生能够更加精彩。”谈起5年来在绵阳讲授国学与书法和继续精进书法文化的感受,张延东激情满怀。

现在,张延东活跃在绵阳国学与书法讲坛上,他身穿唐装授课,要求学生用毛笔书法来完成作业,把国学和书法教学紧密结合,成了张延东教授国学教育的最大特色。

“书法之路漫漫兮,吾将上下而求索!”张延东说,他已经把绵阳当作了第二故乡,受命筹办北京汤用彤书院圣水寺国学文化研究院,并担任执行院长,期冀在绵阳这片文化沃土上,继续挥洒自己的书法人生。