“车牌川B、军转民、朝阳厂、绵阳师范学院……”日前,电视连续剧《那些年,我们正年轻》在北京电视台热播,剧中这些绵阳人耳熟能详的绵阳元素高频率地闪现荧屏,令绵阳观众惊喜莫名。该剧以二十世纪六十年代至新世纪为背景,讲述了张利军、马朝阳等一群青春报国的青年义无反顾从大城市来到西南地区,投身“大三线”建设,献身国防建设事业并奉献一生的故事。为真实地再现当时的生产生活场景,该剧选中了“大三线”建设重点城市绵阳,在朝阳厂、中物院取景,拍摄了大量的镜头。

□本报记者 郑金容 文/图

讲述﹃三线建设﹄故事

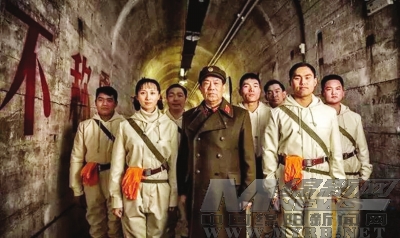

电视剧《那些年,我们正年轻》讲述了一群大学生响应党中央号召,积极投身科研设计,为航天梦想献出青春的故事。

上世纪五六十年代,面对严峻的国际形势,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,党中央作出一项重大战略决策——“三线建设”。在原子弹爆炸成功后,核导弹升天被提上日程。电视剧《那些年,我们正年轻》由此开篇,以我国航天事业发展为主线,以张利军、陆若文、向晴和马朝阳4位年轻人的情感经历为辅线,他们在老师高占武的带领下,为圆航天梦想,将青春甚至生命献给了“两弹一星”研发事业。

据了解,该剧主体部分是在绵阳朝阳厂一个废弃的厂区和家属区里拍摄,另一个重要取景点则是在中物院的梓潼老基地。该片拍摄地为什么选择在绵阳呢?这与总制片人铁佛有些渊源。铁佛曾经在绵阳工作生活了10年,所以当要开拍这部电视剧时,热火朝天的“三线建设”剧情勾起了他对绵阳深深的回忆,经过实地考察后,决定把主要拍摄地放在绵阳。他深有感触地说:“我是四川人,我对大三线的接触和感知会比一般人早,而且很多三线内迁的企业,当年在西南地区都是家喻户晓。这段记忆有很多东西令人感动。”主创团队翻阅了大量与题材相关的报告文学,实地采访了多位退休技术员,用了七年的时间进行准备与创作,为了在剧中再现导弹与火箭发射的过程,主创团队把相关影像资料与剧情剪辑在一起,还原了当时的场景,包括当年邓稼先工作过的防空洞,这也是首次在荧屏上出现。

绵阳取景实地拍摄

《那些年,我们正年轻》从2014年9月开始拍摄,绝大部分剧情在朝阳厂实地取景拍摄,为完整展现“大三线”建设的情景,剧组提前进入朝阳厂进行布景。

1969年为了配合国家“三线建设”战略布局,国家当时在绵阳市郊建立了一个常规兵器的炮弹厂,这就是后来的朝阳厂。在火红年代岁月中,工厂上万名员工生产炮弹、自行车等军品民品,创造了巨大的社会和经济效益。后来因为各种原因停产,员工们也离开了工厂,曾经热闹的厂区逐渐沉寂,房屋建筑也逐渐老化、破败。电视剧《那些年,我们正年轻》选择在朝阳厂拍摄后,便对厂区进行了大量的修复、还原。

为了真实还原当初“三线建设”的场景,剧组提前5个月进入厂区,对场景进行补修。“进大门看到的‘严肃活泼’四个大字就是当时补修的。现在大家在电视剧里看到的两个大车间,一个是157工坊,另一个是工具车间,都是在原来的基础上进行了大修整。”原朝阳厂员工曹勇说,157工坊被剧组用作拍摄研发、生产的地方,工具车间则被剧组工作人员用木板隔成了一间间宿舍。

“我曾经参与过修建157工坊,当时差不多修建了一年,主要是用来做等离子切割用的。当看到重新打造后的157工坊,好像感觉又回到了朝阳厂最热闹的时候。”曹勇感慨地说,剧组人员很用心,拍戏期间,每天都有人对场地进行打扫清理,目的就是为了完整地还原那段火热的历史。

朝阳厂老员工踊跃参演

电视剧到朝阳厂来拍摄,引起了原朝阳厂职工们极大的兴趣,大家不仅常常到拍摄点来观看,还有上百名老员工积极报名当上群众演员,参与到电视剧的拍摄中。贾江涛和妻子何敏就是其中的群众演员。

“得知剧组要来我们朝阳厂拍摄电视剧,我们心里特别高兴。当时社区在招群众演员,我和妻子立刻报了名,通过筛选,最后我们两个都选上了。”贾江涛告诉记者说,自己拍了两场戏,虽然是群众演员,电视剧中也没啥镜头,但能参与到这部电视剧中来就已经很自豪了。最近《那些年,我们正年轻》在北京卫视播放,他和妻子每天晚上7点30分便准时守在电视机前,一集不落地观看。“演员们很有激情,演得很好。我是从那个年代走过来的,看着电视剧中熟悉的场景,看到他们的经历,深有感触,很受感动。那些默默为国家艰苦奋斗的人应该被大家知道、被记住。”

记者看到,虽然电视剧早已拍完,朝阳厂恢复了安静,但走在厂区里,仍能看到拍摄时留下的道具和房子。这些场景和演员们精彩的演绎,唤起老一辈人的记忆,又让当代年轻人了解到了这段关于“两弹一星”研发历程的红色青春奋斗传奇。