昨(22)日早晨7点40分左右,著名作家、原四川省作家协会副主席、乡土文学大师克非先生因病在绵阳的家中去世,享年87岁,两天前,克非度过了他今生的最后一个生日。几十年来,他总是工作在农村、写作在农村、生活在农村。很多人评价,克非的安详去世,是对他一辈子“一直居住在生活中创作文学作品”的福报。然而,克非的离去,仍然震惊了文坛,一如他当年携《春潮急》而来。克非以农村生活为题材,一生创作了300余万字的文学作品,还有三部逾百万字的“红学”研究专著。

□本报记者 田明霞

永远的克非永远的《春潮急》

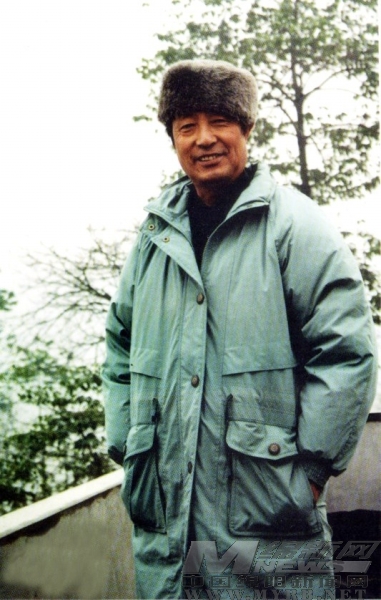

几次采访克非,给记者印象最深的是,克非只要一打开话题,就只有听他说话的份了。克非晚年受痛风折磨,腿脚行动不便,但他声音洪亮地回忆老师沙汀作品中那些精彩的片段,娓娓道来,思维敏捷,记忆奇好,听力好,尽管克非已是八旬老人。

1950年12月的一天,刚从西南革大成都分校毕业的眉山小伙子刘绍祥分配到了安县工作(2016更名为安州区),在路上,刘绍祥听到了安县籍著名作家沙汀的故事。刘绍祥1930年生于四川眉山县,4岁读私塾,之后读小学、中学,喜欢看川戏、听评书。到安县工作后,刘绍祥用笔名“克非”写的一篇短新闻稿子,发表在《川西农民报》上,取笔名“克非”发表稿件,主要不想让别人知道这些稿件是“刘绍祥”写的,同时也希望已是党员的自己能克服不足,在反省中进步、提高。

后来克非调到县委宣传部,时间充裕了些,他就去读沙汀的《淘金记》《困兽记》《还乡记》等小说。克非工作时经常下乡,就是沙汀小说中的环境,每天接触的农民,就是沙汀小说中的人物。这奇特的感觉,让克非也想写小说,他就随身带着一个笔记本,田间地头、老乡家里,听到有意思的语言或者故事,就随手记下来。克非第一篇2万字的小说《阴谋》,就是用那些片段整理而成的,1955年发表在重庆的《西南文艺》,领到稿费300元,而当时每月工资才28元。

1956年,中国作协西南分会在重庆召开创作交流会,应邀参会的克非见到了沙汀、艾芜等一大批老作家。作为中国作协西南分会主席,沙汀在这次会议提出“老带新”,并当众宣布自己带3名有潜力的青年作家进行扶持,克非就是其中之一。

克非在创作小说时,想到以农业合作社作为主题。早在1953年,克非被派到安县黄土镇盐井村,抓“生产发展”。1954年初,克非作为工作组长,在盐井主抓合作社试点,成功地组建了盐井公社。长篇小说《春潮急》就是以那段经历为背景创作的,1956年开始动笔,1959年完稿,依然是在“别人不知道”的情况下写的,因为忙工作,没时间修改。直到1963年,上海人民出版社得知后,希望克非能尽快修改以便出版,但克非还是在忙工作。在沙汀的过问下,克非先是到安县,再是去上海,历时一年多时间修改《春潮急》。1966年2月,小样已经打印出来,却因众所周知的原因而搁浅出版,当时书稿被“批”之后,编辑们把稿子翻出来读,“觉得有趣,又争相阅读”,才发现《春潮急》写得不错。于是,工宣队要求大家讨论,一致建议把作者克非请到上海再度修改。

1972年,克非再去上海改稿,稿子删了7万字,增加了7万字,这增删并非出自本意,好几次克非忍不住想“打道回府”。《春潮急》的责任编辑是邹韬奋先生的女儿邹嘉骊,她与上海的朋友们反复相劝,最终,克非按“出版社的意思”修改完了。

1974年5月,《春潮急》出版,首印20万册,一天就被抢购一空。当年,《春潮急》又再版,全国好几家出版社也争相印刷,前后数量超过300万套共600万册。很多人不惜花双倍价钱购买。而克非则认为,《春潮急》小说之所以好卖,是因为那时可供人们读的书太少。有文学史家评价,贴近生活、并非概念化写作的《春潮急》是可以填补空白的难得之作,形成了一个独特的历史性桥梁。

眉山乡下来的克非一直在绵阳的乡村写作

1980年,克非调四川省作家协会任专业作家,省作协在成都给他安排了一套住所,但他却不愿意去,而是要一直在绵阳居住生活。经过反复交涉,省作协同意了克非的要求。就这样,属四川省作家协会的克非,仍然居住在绵阳。后来,克非说,他喜欢待在农村,农村有很多他熟悉的乡亲,他的写作,离不开农村,离不开乡亲们。

1985年,妻子退休之后,克非从绵阳城里迁居到郊区青义镇农村。青义镇离绵阳城不远,克非在这里近距离感受村民的生活状态,听到他们的声音,观察改革给农民带来的变化。不断激发着克非的创作灵感和激情。克非蛰居农村创作完成了长篇小说《无言的圣莽山》、中篇小说《头儿》《牛魔王的后代》等等,每有作品问世,也在文学界引起不小的轰动。

1993年,克非学会了电脑打字,用的是“五笔”。写作之余,克非在农家小院内外散步,与周围邻居们拉家常。2011年,因痛风越来越烈,行动极为不便,只能以轮椅代步,经不住女儿们反复劝说,克非不得不从农村迁居绵阳。但是,即使是坐在轮椅上,他的写作依然没有停步。

1991年冬天起,克非在痛风地折磨下,反复研读《红楼梦》,并于1996年出版了《红楼雾瘴》。直言不讳地称“脂砚斋是骗子”,招来不少骂声,有人甚至告诫克非:“谨防脂砚斋的后人将你告上法庭。”这些意见让克非想不通,他放下正在创作的长篇小说,对《红楼梦》进行再度深入研究。又经历了几年的时间,克非完成了学术专著《红学末路》。2014年,凝聚克非20年红学研究的结晶之作《红坛伪学》出版。克非在《红坛伪学》中明确自己的观点,认为“曹贾相连”的观点原本就是歪道,误导了考证派新红学走入歪道,最终让让考证派新红学成为一种伪学。《红坛伪学》之后,克非自言不再涉足“红学”,从此潜心文学创作。

2016年,克非已年满86岁,依然想要创作现实题材的小说,然而,生命在2017走到了尽头。

写作,对一名作家而言,是信仰,也是执着,对热爱文学的后辈,更是无尽的鼓舞和勉励,那就是生命不止,笔耕不止。

文学前辈克非对帮助后辈很热心

22日早上,克非去世的噩耗传来,市文联相关负责人急忙赶往克非的家中,与克非的大女儿鸽子等亲友,将克非送到了市殡仪馆。

“文学创作要深入生活、扎根人民,这句话好像就是对克非这样的作家讲的。绵阳文学创作能有今天的成就,与克非的影响是分不开的。克老的去世,让我们绵阳文学界在震惊之余又十分沉痛。”市文联党组书记、市文联主席、市作协主席马培松说:“克非是当代著名作家,一个不会被时间遗忘的作家,克非对当今文学的意义和价值在于,他几十年都不忘初心,长期生活在乡村,坚守着自己的文学理想,进行在现实主义的文学创作的路上。克非对绵阳文坛后辈的扶持、指导,让绵阳文学界有了今天的成就。如今,绵阳文学界新人辈出,这也算是对克老的一种告慰吧。”

市文联副主席、市评论家协会主席杨荣宏告诉记者:“我的新书前几天才出版,正想着要给克非老师送一本,相当于学生给老师交作业。但克老去世的噩耗这么快就传来,让我很震惊。”杨荣宏曾经当过记者。“那是1995年的一个雨天,我去涪城区青义镇拍录克非在农村坚持文学创作。我感觉到克非与当地老百姓的关系很好,一路都有群众在亲切喊他爷爷、叔叔。”克非和杨荣宏交谈甚欢,还带着自己的一瓶泸州特曲酒,拉着杨荣宏到青义镇上的一个餐厅里喝酒,直到夜深,两个人把一瓶酒喝光,克非仍滔滔不绝地和杨荣宏谈文学创作、谈青年人如何创作创新自己的作品。

著名画家林山说:“我走上今天的画家之路,是克非领的路。”林山的母亲和克非是原绵阳地委的同事,林山自小就和克非同住在绵阳城里的“红星大院”里。儿时的林山经常都在克非家里吃饭,听克非讲故事。“克非写《春潮急》、《山河颂》时,我在读初一,一有空,就帮刘叔叔校对这两部小说。他到上海出版社去改写《春潮急》书稿时,也给我讲了的。”林山说,他记得1974年,克非买了一本连环画叫《小马过河》,让林山临摹,自那以后,林山爱上了绘画。1982年,克非帮林山补习语文,克非的妻子苏阿姨帮他补习英语,林山如愿考上了四川美术学院。1996年,《林山水墨书画集》出版时,克非还为他写序言,鼓励林山在绘画路上努力创出新成就。“他是绵阳文艺界的标杆,他对人宽厚,对自己要求很严格。”

克非简介

克非(1930-2017),男,中国作协会员,原名刘绍祥,四川眉山人,中共党员。

1950年就读于成都革命大学。历任中共绵阳地委、行政公署干部,中国作协四川分会专业作家,省作协副主席,第六届全国人大代表。享受政府特殊津贴。20世纪50年代开始发表作品,著有长篇小说《春潮急》、《山河颂》、《满目青山》、《野草闲花》、《鸦片王国沉浮记》、《无言的圣莽山》,专著《红楼雾瘴》、《红学末路》等。

众位作家缅怀克非

“六代豪华,春去也、更无消息。空怅望,山川形胜,已非畴昔。王谢堂前双燕子,乌衣巷口曾相识。听夜深、寂寞打孤城,春潮急。”这是元代词人萨都剌《满江红·金陵怀古》的上半阙,却是无数作家的心境,昨(22)日,从各种途径获悉克非先生去世的噩耗后,大家纷纷以微信、微博、接受采访等形式,表达对克非先生的哀悼和缅怀之情。

作家吴因易:克非对中国现代文学贡献巨大

惊闻克翁突然离世,心里的难受无法用语言来描述。我与克非正式见面是在1974年,当时《春潮急》问世不久,这个作品产生于“文革”时期,与当时提倡的创作风格截然不同,令人眼前一亮。

克翁以写实主义的手法,以高超的写作技巧创作了上下两册的《春潮急》。书中他塑造的“李克”、“李春山”两个人物形象以及整个作品,已经成为中国在那个特殊十年里的经典。从字里行间可以看出他是一个有良知的文学家,他对我们中国现代文学创作有巨大的贡献。

我记得《春潮急》当时发行了上百万册,短短一两天内就销售完,后来由国家出版社反复进行再版。和克翁第一次见面是要把他的《春潮急》改编成川剧,当时他已经是大作家,对于我这样的后辈文学青年却很关心。即便忙着创作《山河颂》,他还百忙之中抽空给我建议,告诉我怎样更好的把小说改编成川剧。

克翁的影响力不仅仅在我这样70多岁的文学作者,对如今绵阳20出头的年轻文学爱好者也有巨大的影响。多年的交往,最让我感动的是他对中国文学的传承,尤其是在他80多岁的高龄仍然笔耕不辍,对中华文化瑰宝《红楼梦》进行了大量的新的解读,这样的精神值得我们后辈学习。

省作协副主席贺小晴:克老是绵阳文学界的旗帜

还是孩子的时候,我就知道克非老师和他的《春潮急》,很喜欢这本书。读大学时,无意中得知克老就住在青义乡下自己的院子里,常常想象他在写作的同时种地、看山看水,过着与众不同的生活。

那时候我很喜欢文学,心里有一个文学梦,而克老作为文学界的大家,同在绵阳的我,能和克老踩着同一块土地,呼吸着同一片空气,我觉得这种感觉很奇异很踏实。作为文学晚辈,克老在我的眼里就是我们绵阳文学界的旗帜,是我们的精神依托。

一直以来我都想拜访克老,想和他聊聊文学创作,但真正见到克老仅有一次。

那是四五年前,我与几个文友去克老在芙蓉汉城的家里看望他。虽然已经是鹤发老人,但他依旧很高大,人也很有精神,坐在客厅的沙发上侃侃而谈。谈文学,谈文化,谈世风,谈时下世风的文化根源……随时离题,又随时收回。众多学问,众多高妙的见解,如叙家常一般倾泄而出。当时我便在心里暗想,这就是功力,一个作家的功力,是多少时日不为人知的勤奋所换来。克老一生都在创作,即使是著作等身之时,他还在勤耕不辍,真应了那句话:“小胜靠智,大胜靠德”。他的这种做人做文做学问的态度,值得我终生学习。

《四川文学》主编牛放:他永葆着热爱文学的赤子之心

克非是《四川文学》的老作家,他一直都很关心四川文学发展、关心四川作家队伍建设。像克非那样永有一颗热爱文学的赤子之心,是我们新一代作家的榜样!

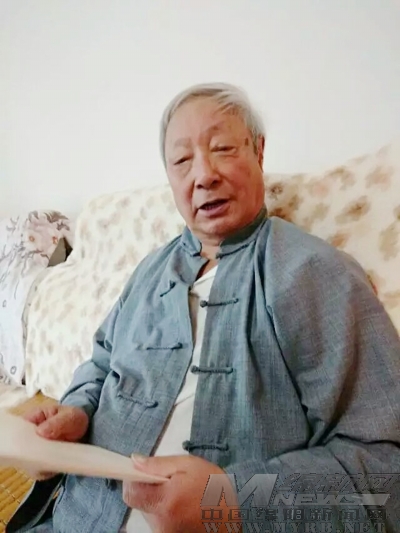

前几天,在新上任的省作协党组书记、省作协常务副主席侯志明的带领下,我还带着2017年第一期新改版的《四川文学》,来绵阳克非的家里看望了他,克非那时仍很健谈,看上去很精神的样子。克非当天拿着2017年第一期《四川文学》,连声说办得好,感觉很欣慰。我还带来了克非的新书《克非研究文集》,这本书由四川省作协主编、四川文艺出版社于2016年出版,同时编辑出版的还有四川的几位著名老作家王火、马识途、高缨的研究文集。

克非老师和周克芹老师一样,不仅自己是很有成就的著名作家,也把各自的女儿培养成了作家编辑,是我们四川文学的特有现象之一。克非是个很谦和睿智的大作家,他对热爱文学的年轻人总是青睐有加,十分关心、关爱和培养年轻作者。

作家陈霁:克老是榜样型的前辈

克老是绵阳的文学泰斗,是榜样型的前辈。我一开始文学写作,就得到他的热情关注、指点和鼓励。他的经历非常丰富,知识非常渊博,才华横溢又激情四射,这

对我们晚辈来说是一种福气。

得知克老离世,我在震惊、悲痛之余还感到遗憾,老人家走了,再没机会听他教诲,听他讲故事,讲“土改”那些往事了。

《剑南文学》主编王德宝:克老对我的文学创作有莫大帮助

少年时期读《春潮急》,特别喜欢克非的写作风格。《春潮急》甚至滋养了我的文学梦想。大学毕业到《剑南文学》编辑部工作,知道克老就生活在绵阳,经常到他在青义镇、芙蓉汉城的住处拜望。克老对我的文学创作有莫大的帮助。绵阳很多中青年作家都受到过克老的鼓励与扶持,绵阳文学能有今天这样繁荣景象,都跟克老的鼓励、影响和扶持分不开。

作家邹开歧:克老是真正的德艺双馨之人

克老是绵阳乃至整个四川文学的一座标杆。不论是作品还是人品,都值得人尊敬,是真正的德艺双馨之人。他虽然离开我们了,但他的作品一直都会存在。

克老是我仰望的文学前辈。我经常与他接触,甚至去他家里探讨文学。每一次克老都如同兄长一般关心我的文学创作。原本计划过段时间再去拜访他,没想到却传来噩耗,令我沉痛不已。我想再看看他的作品,回忆和他探讨文学的那些日子。

作家郭同旭:克翁集小说家、红学家为一身

惊闻克非先生今晨仙逝于剑南左绵,享年87岁。先生出生于眉山,大半生时间在绵阳工作、写作。我与先生相识于剑阁汉阳,那时他下乡任职体验生活,巨著《春潮急》已蜚声文坛,之后又见《山河颂》、《野草闲花》、《微风燕子斜》等多部长篇。克翁在绵阳青义从事小说创作之余,又剑走偏锋,笔涉红楼,有《红楼雾障》等多部红学专著出版,盖因如此,克翁成为集小说家,红学家为一身的文学红学家。今闻噩耗,急返绵阳,与先生作最后一別。行前,草就拙词一阙,孤坟三尺,悲泪一行,以肠断心摧之意。

《水龙吟·哭克翁》:重霾顿袭左绵,耄耋克翁去天远。低回倦蝶,往来劳雁,大河失澜。闲花不闲,微风斜燕。拨红楼雾障,趁春潮急,颂山河、天地安。

君失梅容瘦减。伏龙志,丰神饱满。德望长留,蜀道犹忆,干栢擎天。恩师情怀,大雅云飞,悲肠寸断。问明年今夜,剪纸招魂,再游剑关!